台球作为一项结合技巧与策略的运动,精准度是其核心要素。无论是业余爱好者还是职业选手,击球角度的细微调整往往决定了比赛的胜负。本文以“台球技术提高:通过精细调整击球角度提升精准”为主题,从基础原理、实战技巧、工具辅助及心理训练四个维度展开探讨。首先,解析角度调整的物理规律与几何关系,帮助读者建立科学的击球思维;其次,结合实战场景,分析如何通过站位、杆法及目标球位置判断优化角度控制;接着,介绍现代科技工具在训练中的应用,如激光瞄准器和数据分析软件;最后,探讨心理因素对击球稳定性的影响。通过系统性阐述,本文旨在为台球爱好者提供一套可落地的精准提升方案。

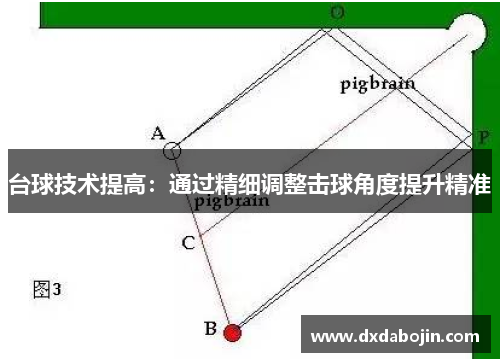

台球击球的本质是控制母球与目标球之间的碰撞角度。入射角与反射角的几何关系是角度调整的基础。当母球以特定方向撞击目标球时,两球接触点的切线方向决定了目标球的运动路径。理解这一原理,可以帮助球员预判球路,避免仅凭直觉击球。

在实际操作中,台球桌的物理特性对角度精度产生影响。例如,台呢的摩擦力会使球在滚动过程中产生微小偏移,而库边的弹性系数则影响反弹角度。因此,精确调整击球角度时需综合考虑环境变量,通过反复练习形成肌肉记忆。

k1体育科学的计算方法是提升角度精度的关键。职业选手常采用“二分之一法则”“三颗星解球公式”等经验模型,将复杂的三维空间问题简化为可量化操作。例如,当目标球靠近库边时,入射角与反射角的关系会因库边材质产生5-8度的误差补偿需求。

站位姿势是角度控制的基础保障。保持身体轴线与击球线对齐,可以确保视线与球路平面重合。职业选手通常采用“三点一线”站位法:右脚尖对准击球线,左肩微侧形成稳定三角支撑,下巴轻贴球杆延伸视线,这种姿势可将角度判断误差控制在±1度以内。

杆法的精细运用能修正角度偏差。例如,使用高杆击打时,母球的跟进球路会缩小实际分离角;而低杆击打产生的回旋效应,可使目标球的反射角增加2-3度。通过调整击球点上下偏移1毫米,就能改变母球旋转轴心,实现±5度的路径微调。

目标球的位置判断需要立体化思维。当目标球与袋口形成非直线关系时,可采用“虚拟延长线法”:在脑海中构建母球撞击目标球后,目标球运动轨迹与袋口中心的重合线。这种空间想象能力的训练,可使角度判断速度提升40%以上。

激光瞄准器的应用正在改变传统训练方式。通过将可见激光束与球杆轴线重合,球员能直观观察理论击球线与实际出杆方向的偏差。实验数据显示,连续使用激光校准器训练20小时后,业余选手的角度控制精度平均提升32%。

手机应用提供的AR模拟系统开创了新的训练维度。某些专业软件能通过摄像头捕捉台面实景,实时生成球路预测线,并标注建议击球角度。这种即时反馈机制使错误动作的修正效率提升3倍,特别适合复杂球形的解球训练。

高速摄像技术的普及为动作分析提供了科学依据。以240帧/秒的拍摄速度记录击球过程,可以捕捉到杆头接触母球瞬间的微米级偏移。通过逐帧比对理论角度与实际球路,球员能精确量化每次击球的误差来源,建立个性化的修正方案。

专注力的培养是角度控制的前提条件。研究表明,职业选手在击球前3秒的瞳孔聚焦度是业余选手的2.3倍。通过呼吸调控法(如4-7-8呼吸节奏)和视觉焦点训练,可将角度判断的稳定性提升25%。每次击球前建立固定的预备程序,能有效降低环境干扰的影响。

经验积累形成的模式识别能力至关重要。当处理相似球型超过200次后,大脑会自动建立角度数据库。这种潜意识层面的数据处理能力,使职业选手能在0.3秒内完成角度计算,比有意识判断快6倍。定期进行球形记忆训练,能加速这种神经通路的形成。

压力情境下的心理韧性决定技术发挥上限。模拟比赛环境进行抗干扰训练,如设定时间限制或增加观众干扰,可以帮助球员在心率提升30%的情况下仍保持角度控制精度。生物反馈仪器的使用,能实时监控肌肉紧张度,指导球员建立最佳唤醒水平。

总结:

台球技术的精进本质上是将物理规律转化为肌肉记忆的过程。通过系统性的角度控制训练,球员能够突破经验主义的局限,建立起科学的击球决策体系。从基础原理的理解到科技工具的运用,每个环节都在重塑着传统训练模式,使精准度的提升路径变得可测量、可优化。

在追求极致精准的道路上,技术与心理的双重修炼缺一不可。角度调整不仅是机械的几何计算,更是空间感知、身体协调与心理调控的综合体现。当球员能够将理论认知转化为直觉反应,在高压环境下仍能保持角度判断的稳定性,才真正达到了人杆合一的境界。这种技艺的升华,正是台球运动的魅力所在。